- · 宗教学研究版面费是多少[01/26]

- · 《宗教学研究》投稿方式[01/26]

- · 《宗教学研究》期刊栏目[01/26]

扬子江纪行》中125年前的武汉,风土人情跃然纸(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:书中武汉的笔墨占据一大半 《扬子江纪行》中武汉的风土人情。长江日报记者詹松 摄 韩晗获得《扬子江纪行》是一种偶然。韩晗告诉长江日报记者,20

书中武汉的笔墨占据一大半

《扬子江纪行》中武汉的风土人情。长江日报记者詹松 摄

韩晗获得《扬子江纪行》是一种偶然。韩晗告诉长江日报记者,2015年,他在意大利旅行时,在米兰一家旧书店偶然看到这本书,售价7欧元。扉页注明这本书是非卖品,系玛丽·艾米与乔治·米德霍克在1899年1月送给一所学校的新年赠礼,这两位捐赠者一共给这所学校捐了6册书,他收藏的为当中第5本,至于是否6册书都是《扬子江纪行》目前已不可考。

韩晗检索发现,目前该书只有大英图书馆有收藏,美国少数大学图书馆可以提供电子版文献,在英语、法语与意大利语学术界,这本书自问世以来被不同的学者7次提及过。2016年出版的《女性旅行者》英文书中,这样记载此书:“毫无疑问,由于年久之故,这部作品非常稀有;我们在英国遍寻不见其纸质版本,而且该书亦未被中文所记录,在worldcat(国际图书馆系统)中,目前只有两份纸本可查,分别在耶鲁大学和加州大学伯克利分校。”

“虽然名为《扬子江纪行》,但关于武汉的笔墨占据一大半,上海、南京、无锡等长江流域城市只有一小部分内容。”共计210页、12万字的《扬子江纪行》以大量的笔墨介绍晚清武汉的风土人情以及近代社会的变迁,韩晗认为此书是研究武汉城市史的新史料,但有些措辞比较偏激、立场也有偏颇。

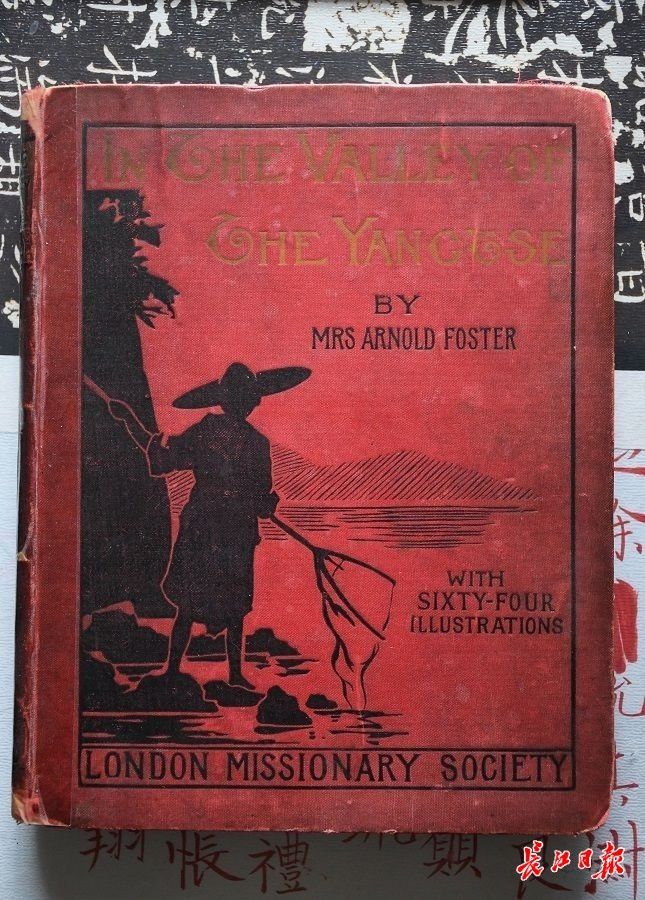

《扬子江纪行》封面。

对话>>>

作者后人有机会来武汉

一定会很惊讶于今日武汉的壮美

记者:福斯特夫人的《扬子江纪行》中,用在武汉的笔墨为何超出其他城市很多?

韩晗:福斯特夫人有个中国名字,叫富翟氏。这本书里武汉的笔墨占了一大半,因为她主要在武汉生活,她先生富世德是英国基督教派“伦敦传道会”派往武汉的牧师,夫妻俩都在武汉生活。富世德曾向当时的英国议会提交了一份鸦片残害中国人的报告,劝告英国政府应该基于人道主义向中国禁绝销售鸦片,并列举了自己在武汉触目惊心的见闻。英国当局并没有理会这份报告。这份报告目前藏在剑桥大学图书馆,有幸我看过全文。

记者:当时的武汉,在全国处于一个什么样的发展地位?

韩晗:当时武汉作为一个新兴的城市,应该在中国属于“一流二线”城市,“一流”在于武汉是沿江重镇,长江是近代以来中国重要经济带。张之洞兴办的汉阳铁厂是当时中国的“独角兽”企业,武汉跻身一流城市当无争议。富翟氏也是这么认为的,在书中她描述了张之洞以及其铁厂在当时的影响力。“二线”是因为武汉并不靠海,不是最早“五口通商”及首批开埠的城市之一,因此在对外交流、经贸往来上,与当时的上海、广州、香港等城市仍有较大差距。但值得一提的是,武汉凭借长江汉江水道,形成了当时中国腹地城市与西方世界沟通的渠道。如书中记载,不少来华西方旅行者都是从武汉去长沙、衡州(即衡阳)与安康的。

记者:书中描写的武汉民风民俗、商业情况、社会现象与现在的武汉有哪些不一样?

韩晗:据我的了解,当时武汉民风民俗、商业情况、社会现象和现在当然有较大差异。如书中记载,当时武汉有横行于市的“丐帮”群体,而且每一次洪灾都会带来大量的灾民甚至流民,而且晚清武汉经济也并不发达,武昌、汉阳地区仍然大量以传统小农经济为基础的手工业为主,总体较为落后。但武汉人民吃苦耐劳、敢于拼搏的精神一直传承到今天,书中记载当时一些生意人的辛劳努力、起早摸黑,很容易让人想到汉正街的“扁担”“盲侠”这样一些早期改革开放武汉市场经济的拓荒者。

记者:对晚清社会的腐败,作者是如何体现的?

韩晗:晚清中国陷入半殖民半封建社会,社会矛盾达到极点,武汉当然也不例外。作者用冷峻的笔墨来描述这种两极分化带来的社会问题,一边是灾民流离失所,蜗居大智门城门上的破棚子里,一边是八仙桌流水席,海参鱼翅美酒佳酿的“朱门酒肉臭”。“伦敦传道会”是当时有影响力的在华外侨组织,作者夫妇是许多地方官员、土豪乡绅的座上宾,因此她的一些描述我想是基本可信的。

记者:福斯特夫人的后裔与武汉还有关联吗?

文章来源:《宗教学研究》 网址: http://www.zjxyjzz.cn/zonghexinwen/2021/1213/840.html

上一篇:专家修缮中国东汉古佛塔发现隐藏地宫打开石门

下一篇:青平:开创新时代宗教工作新局面